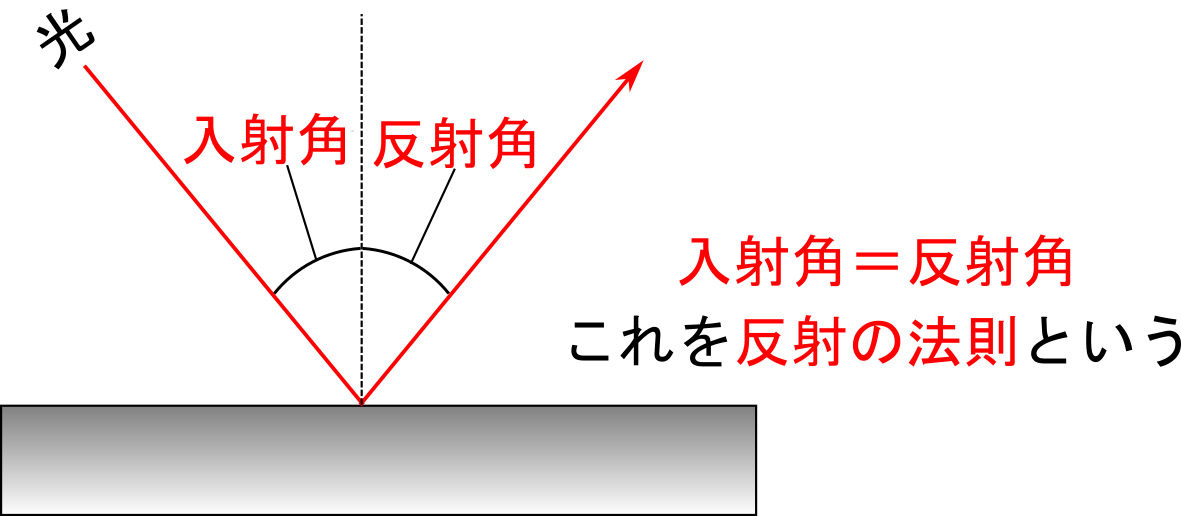

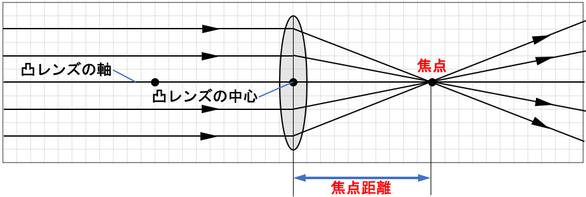

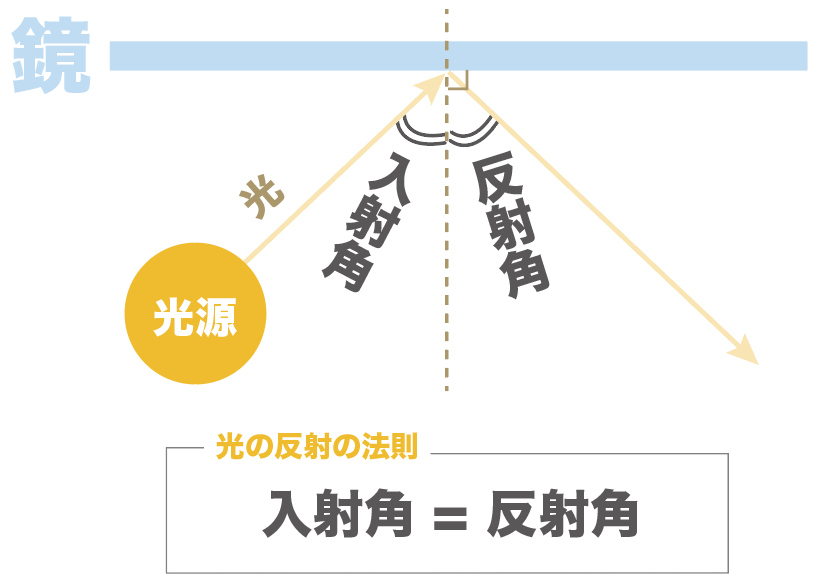

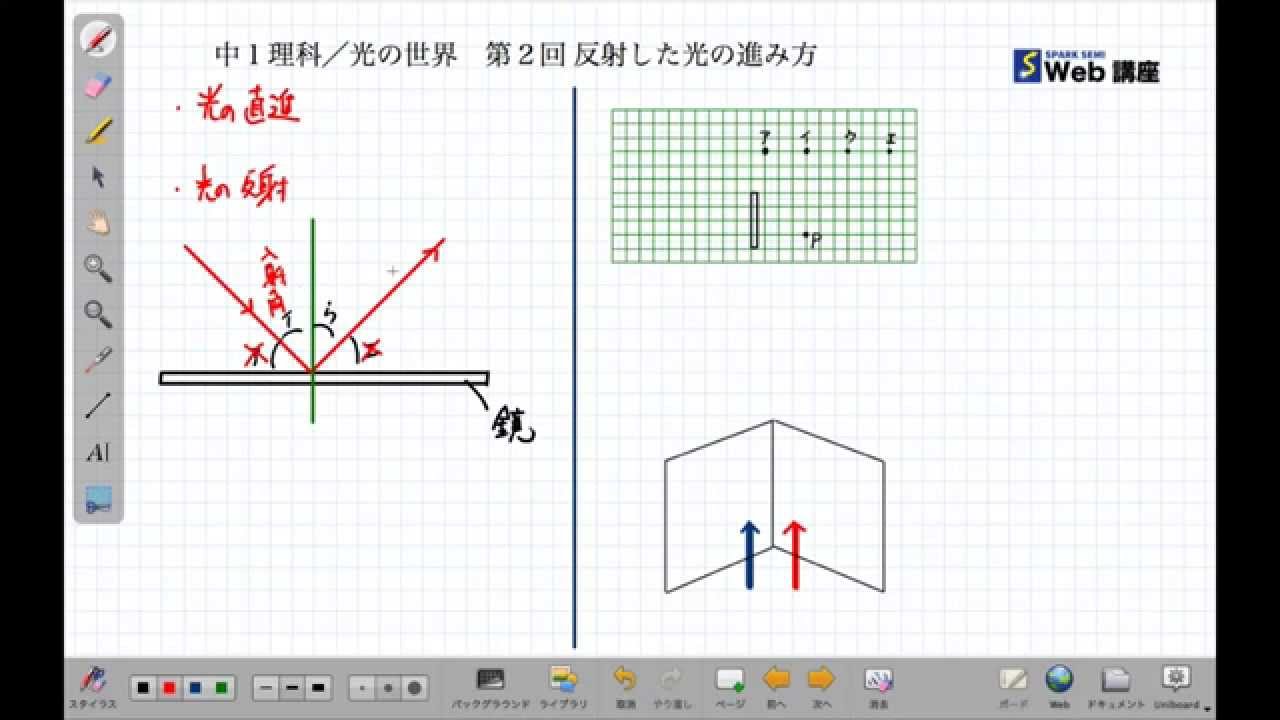

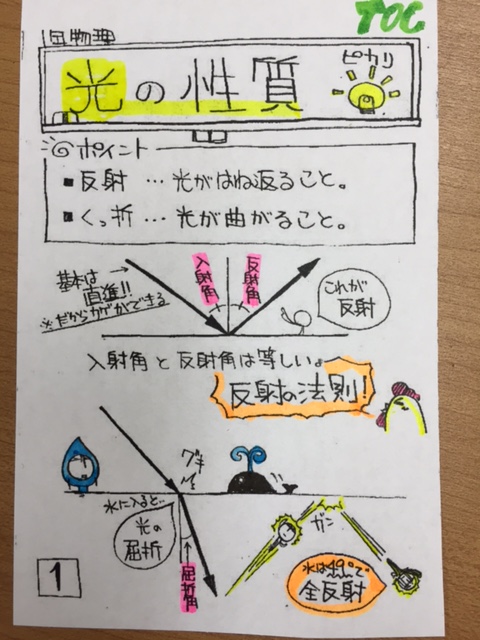

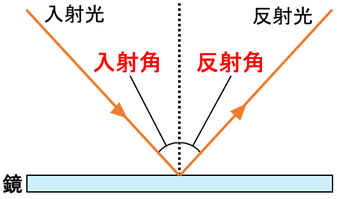

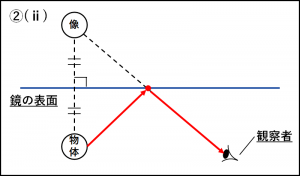

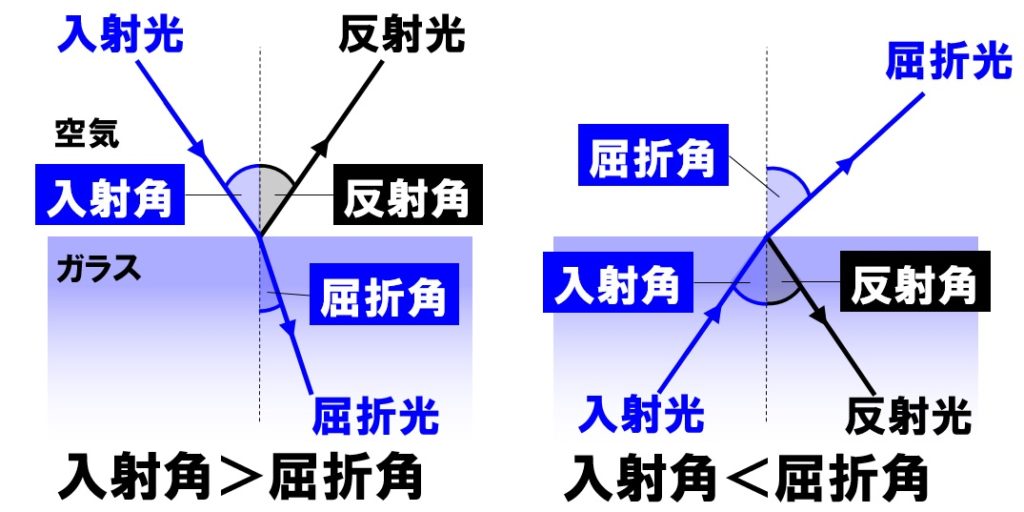

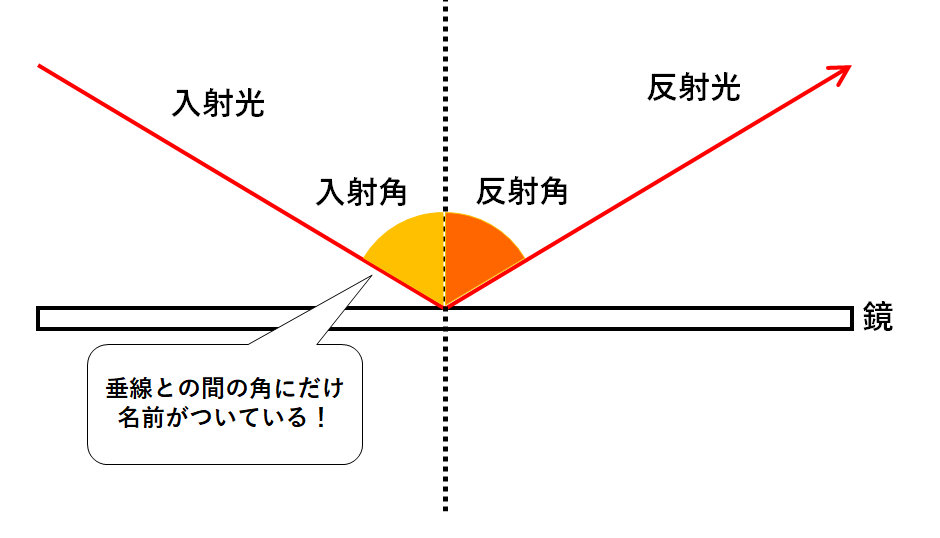

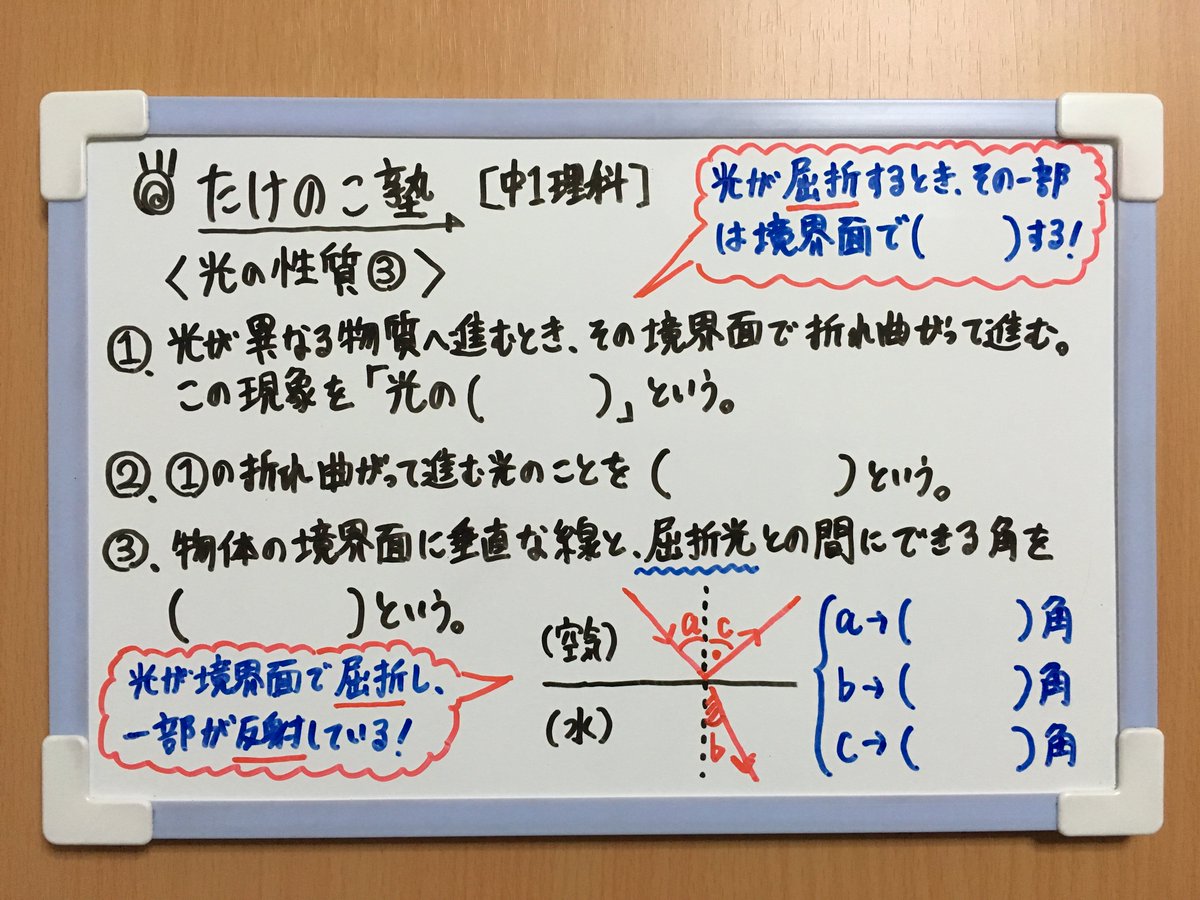

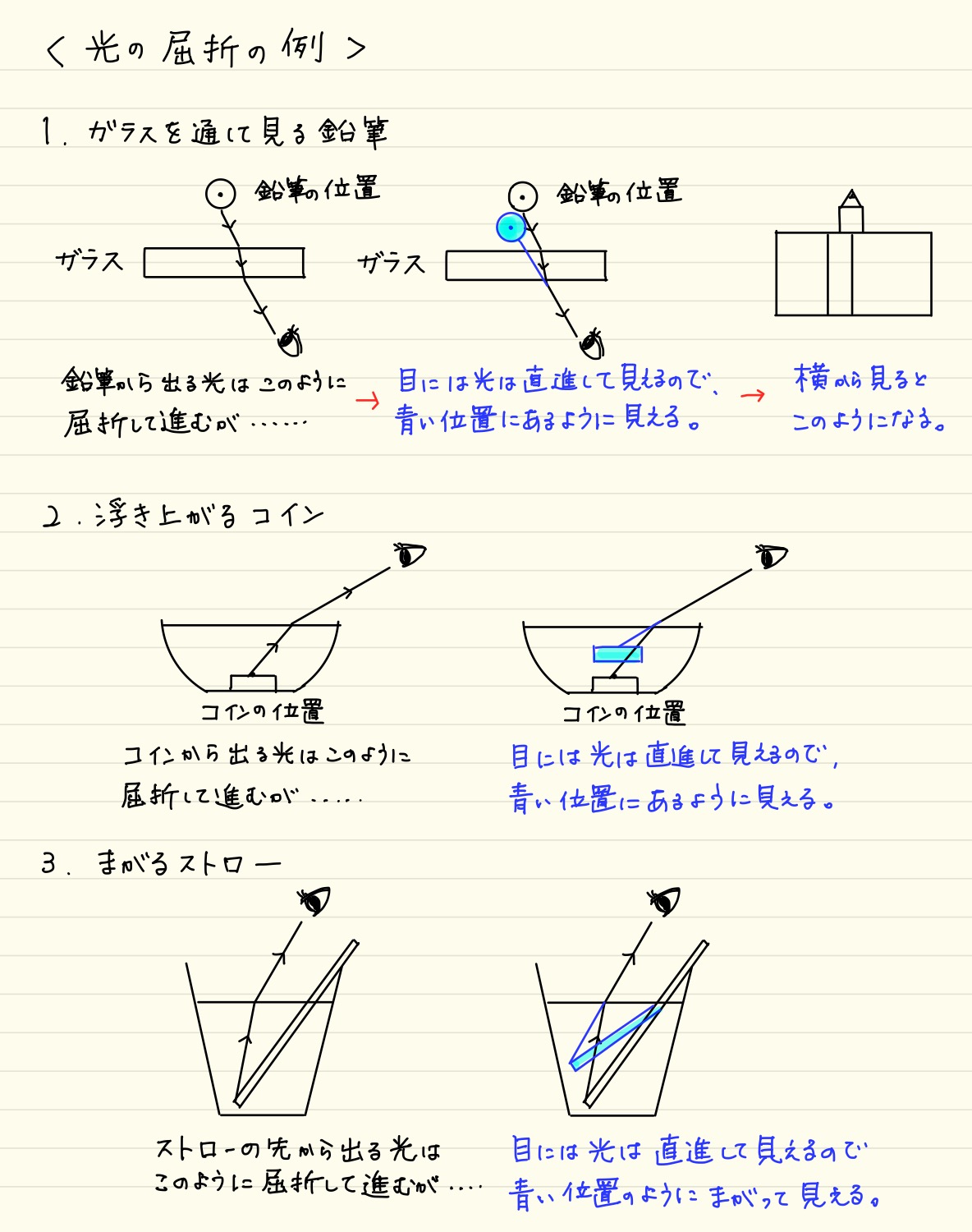

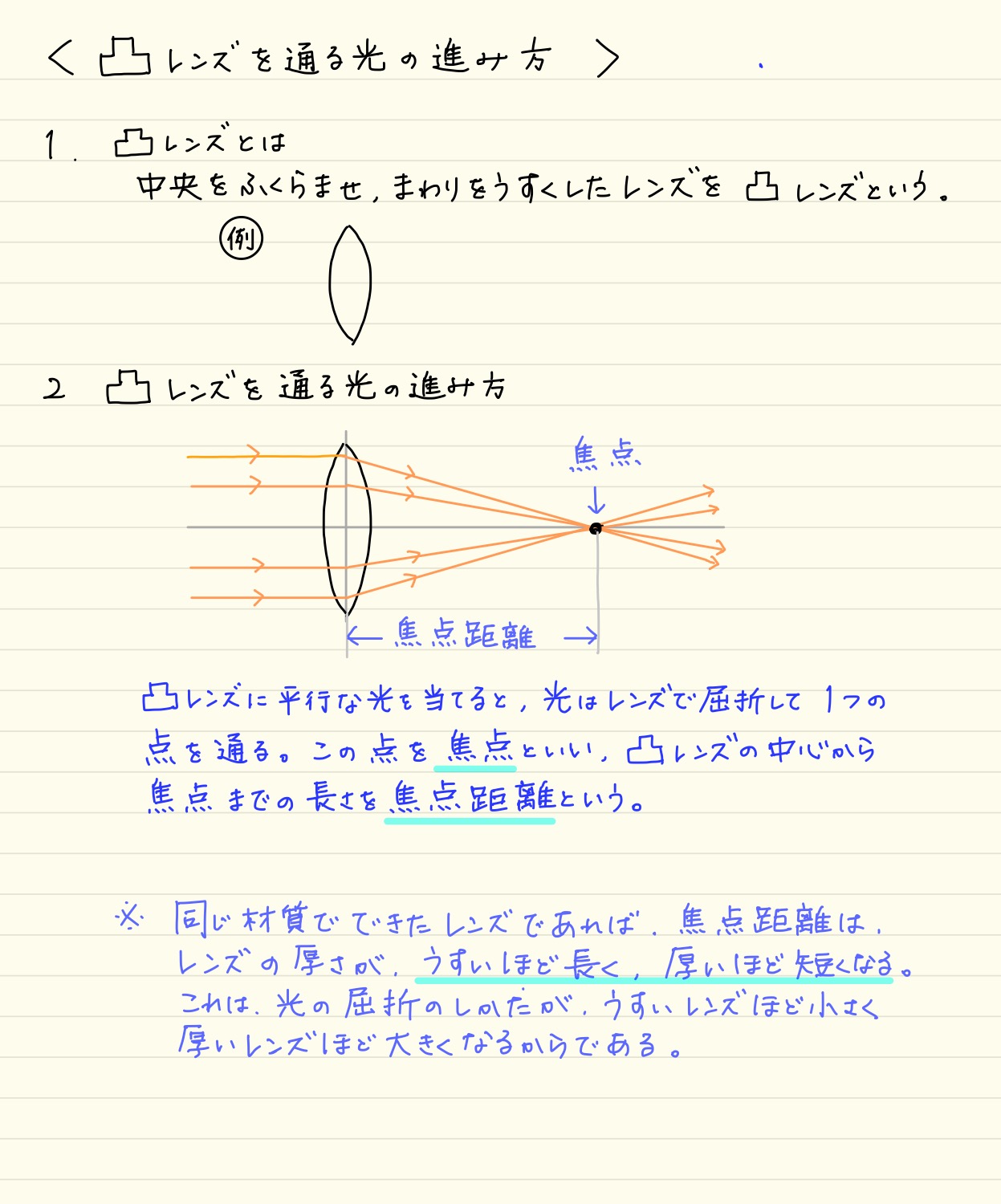

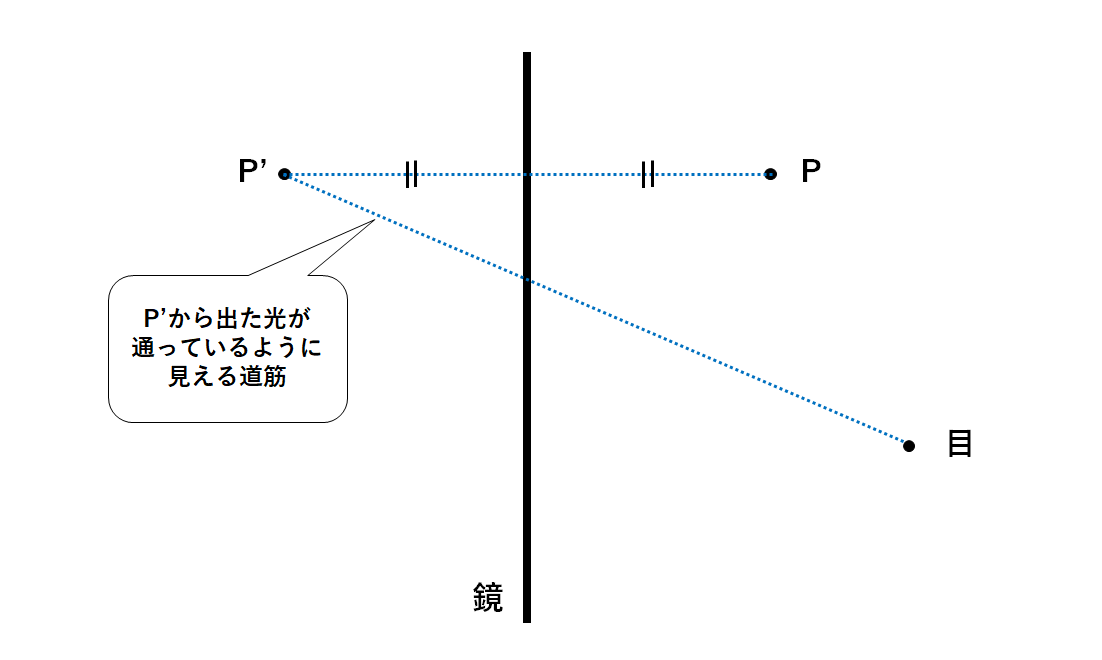

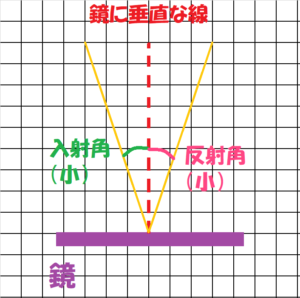

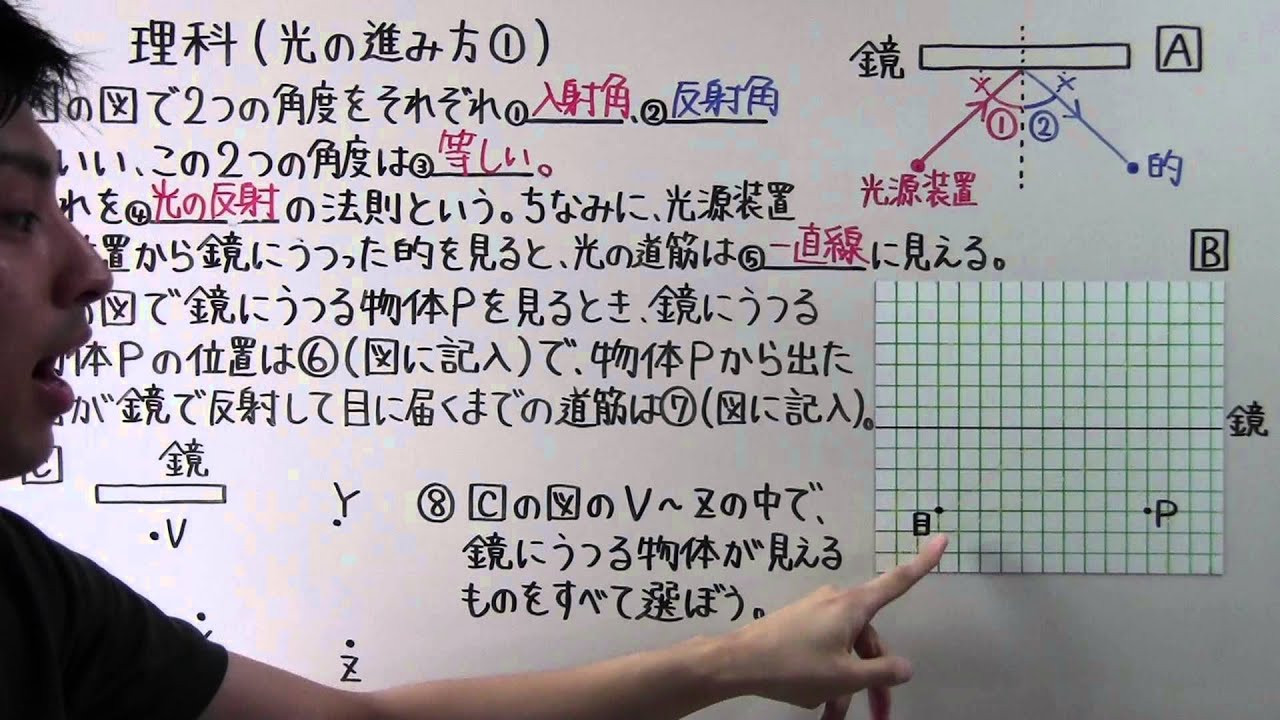

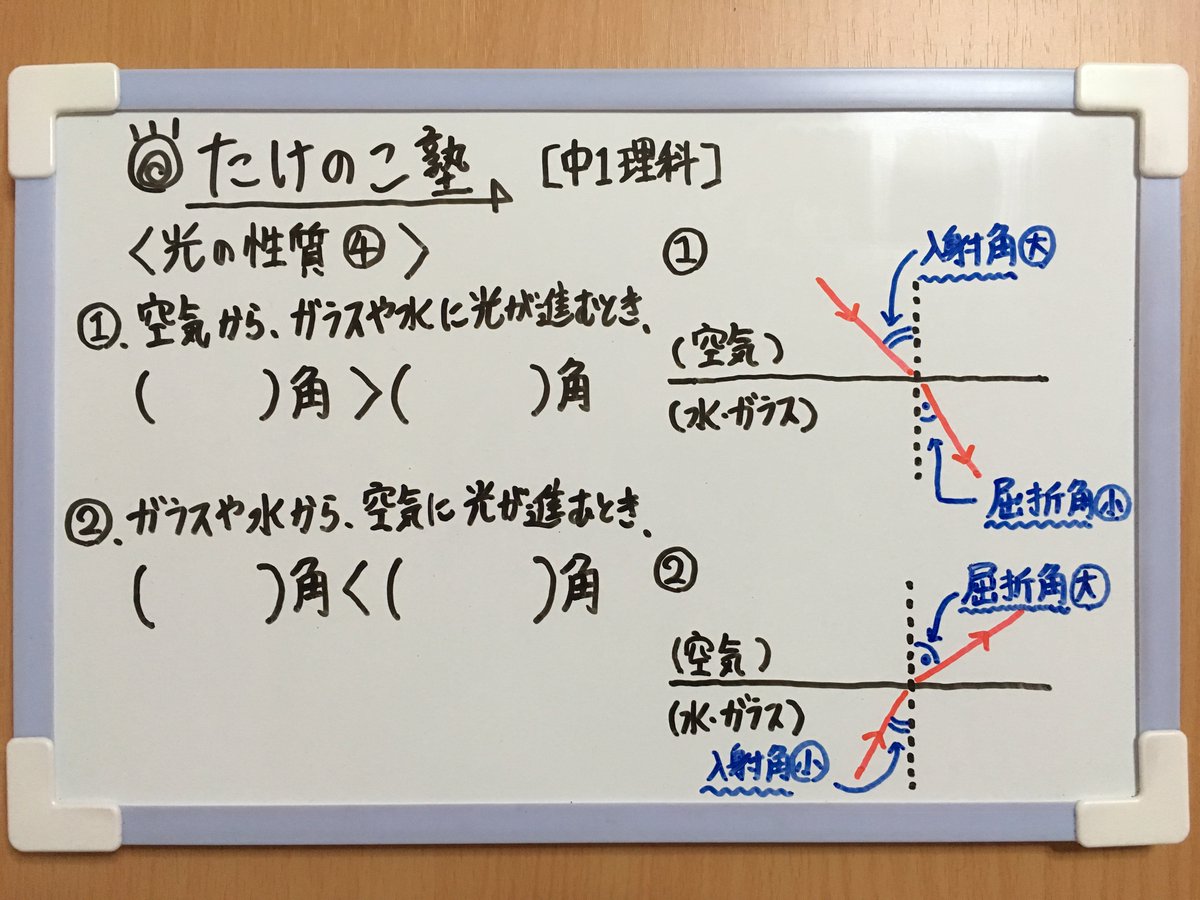

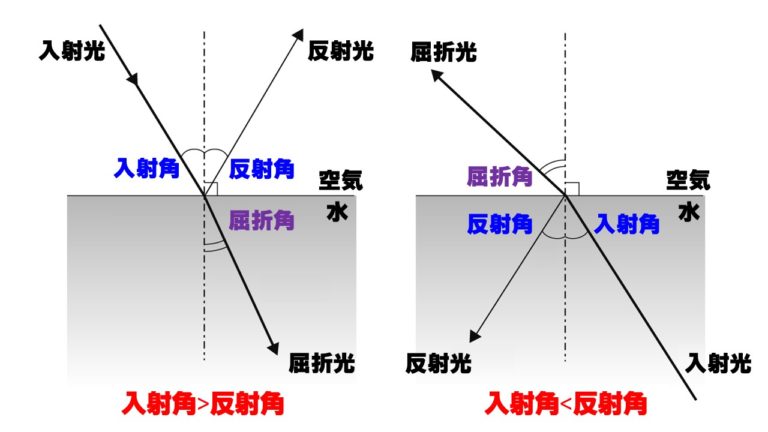

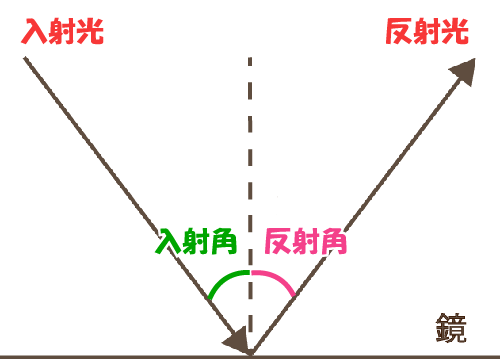

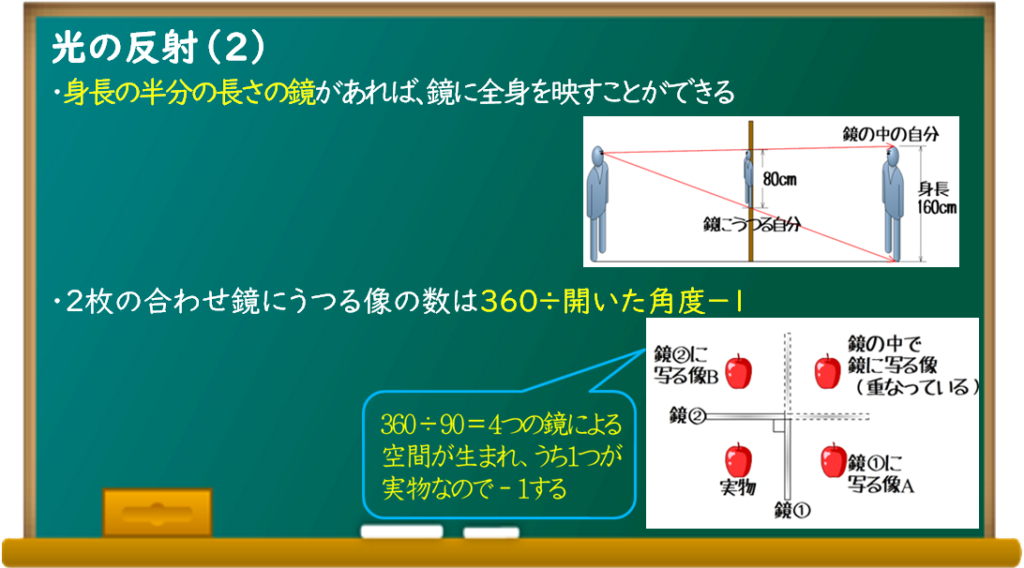

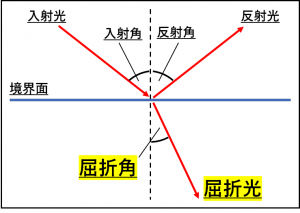

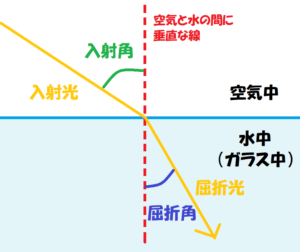

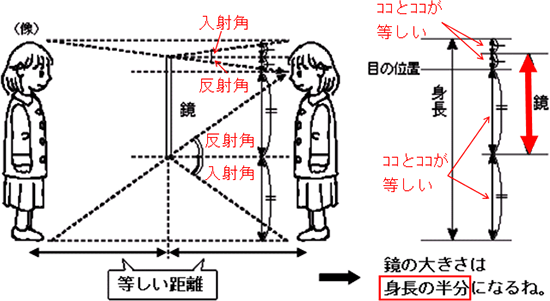

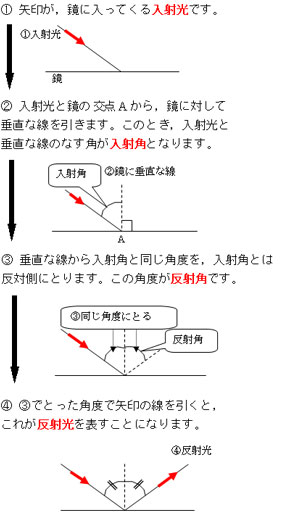

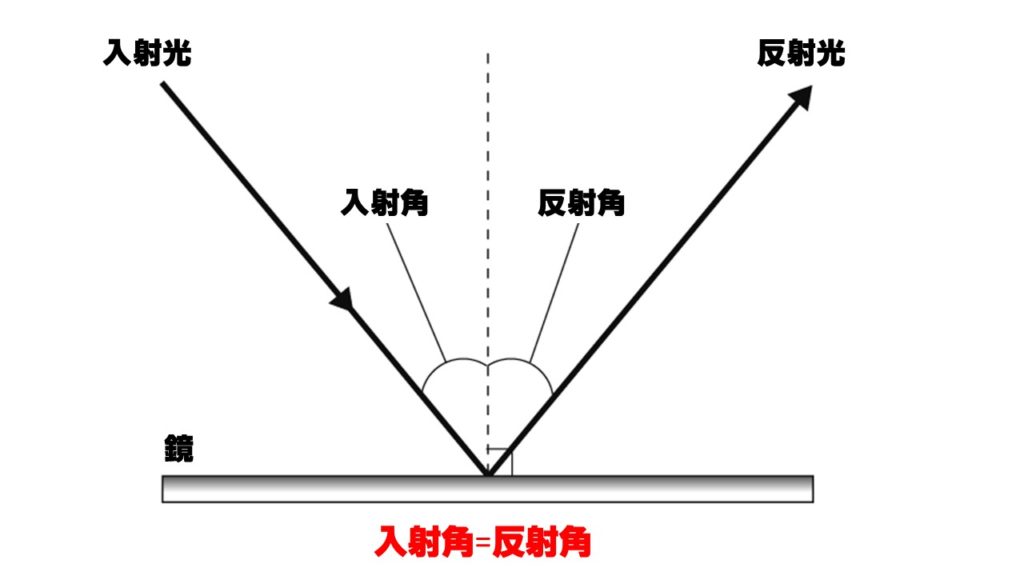

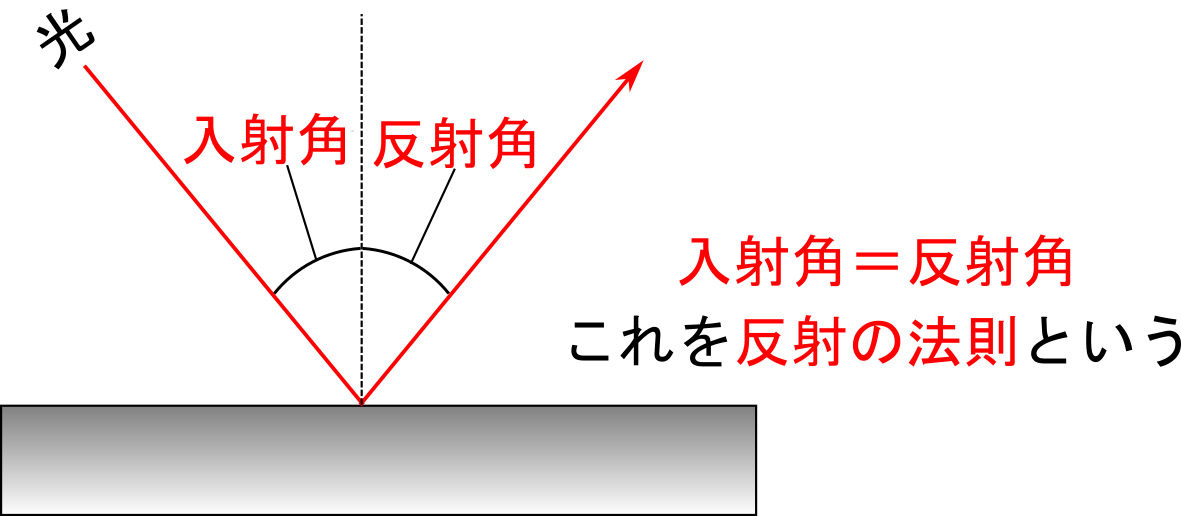

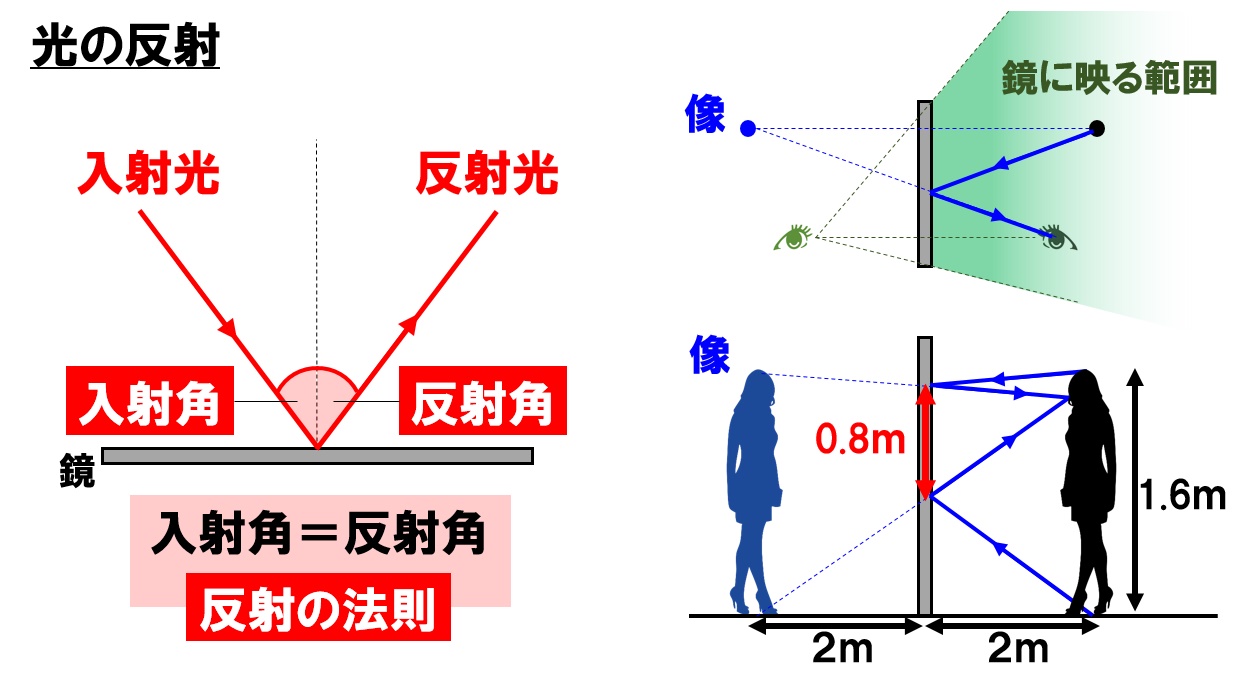

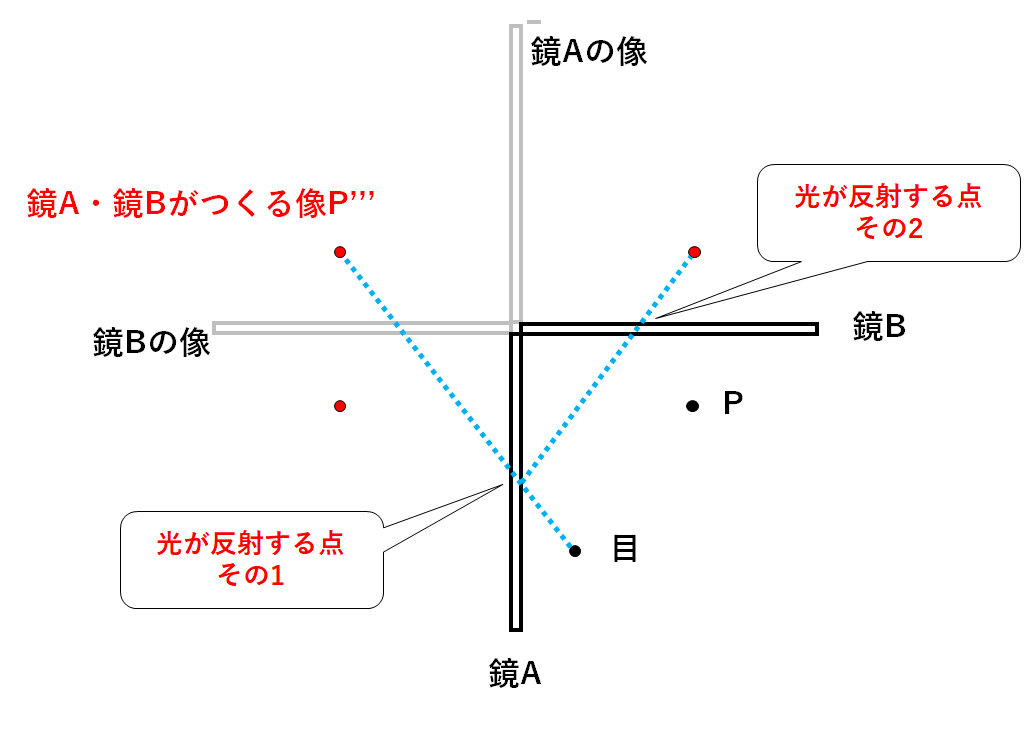

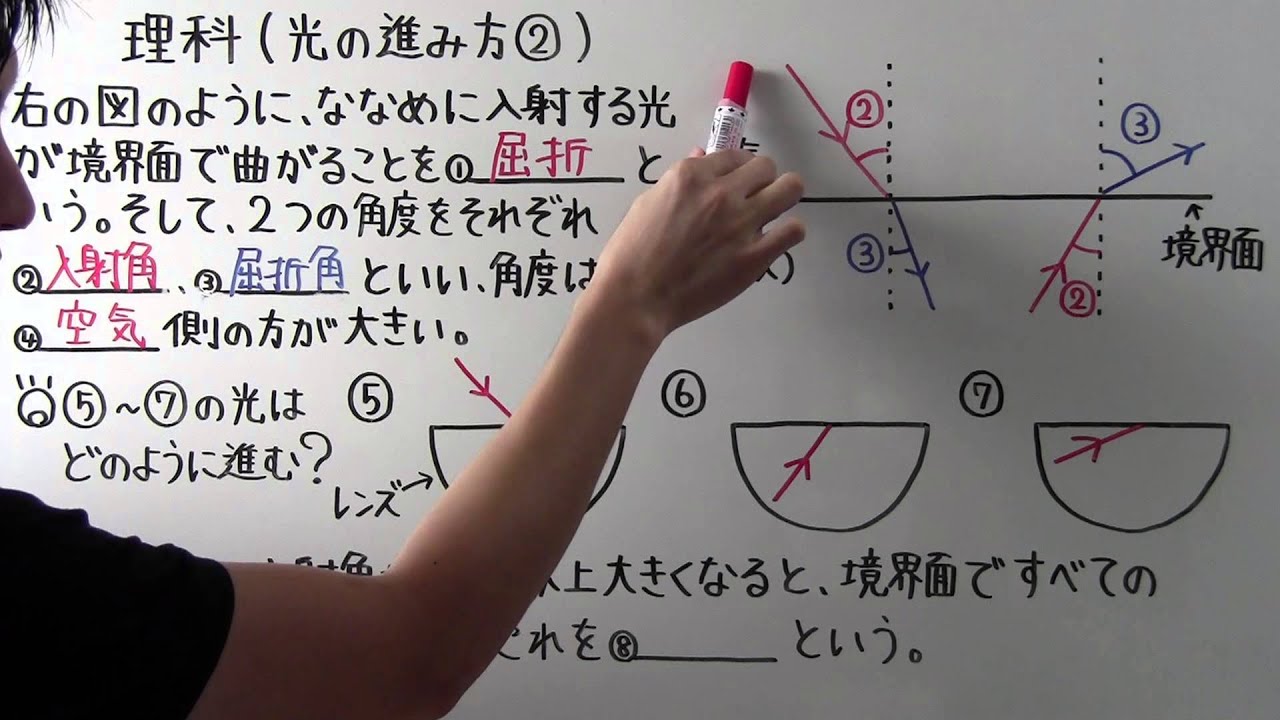

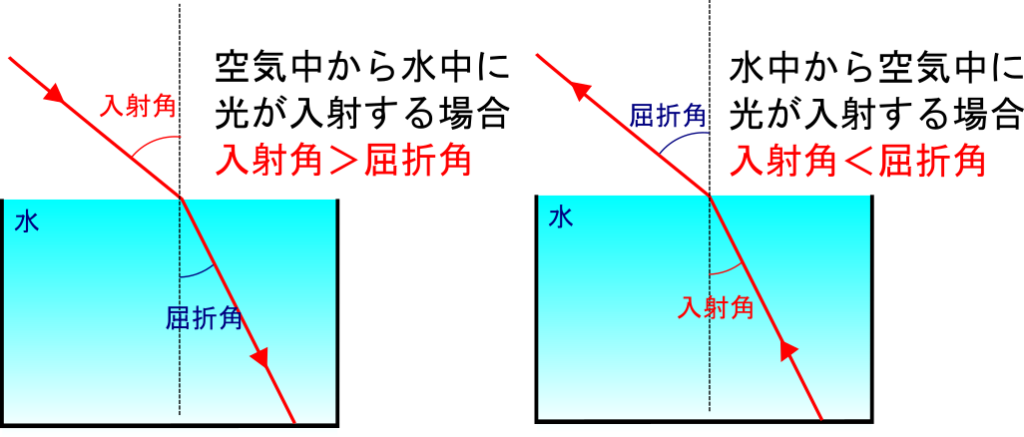

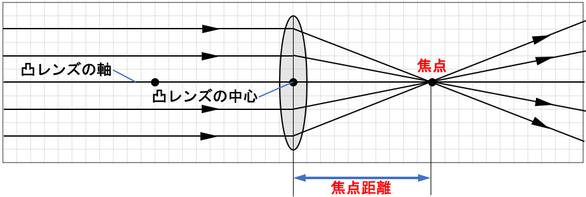

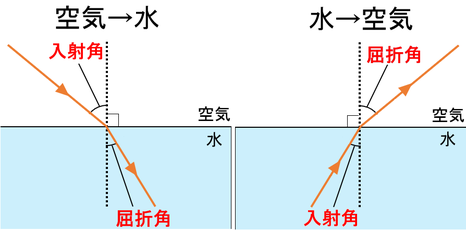

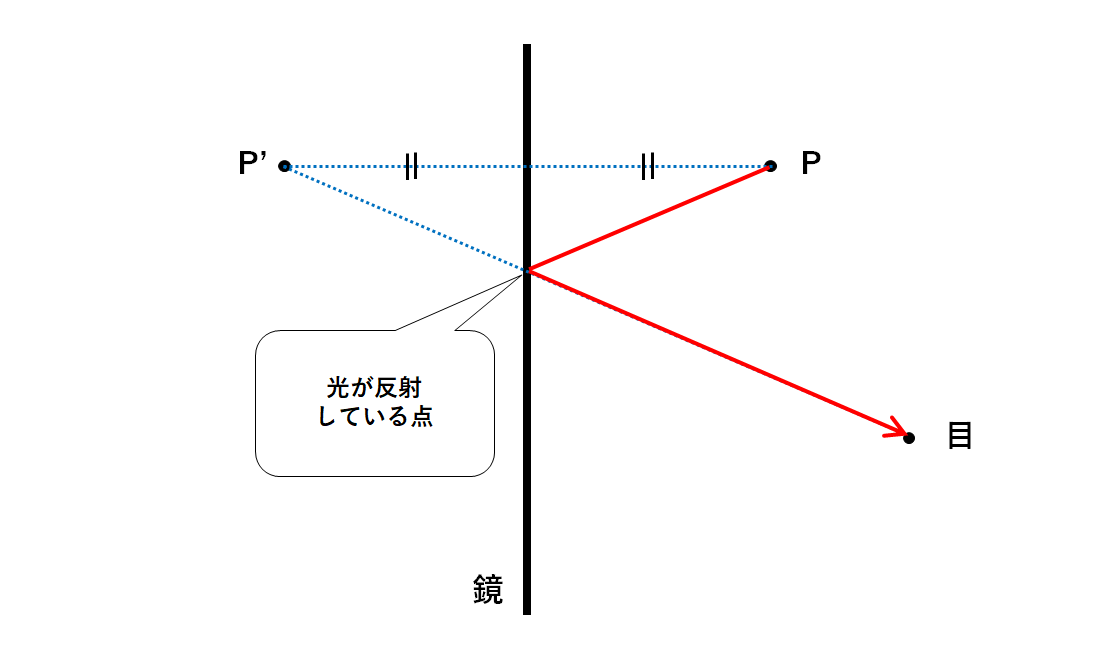

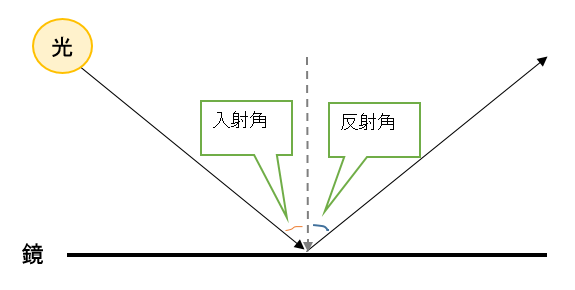

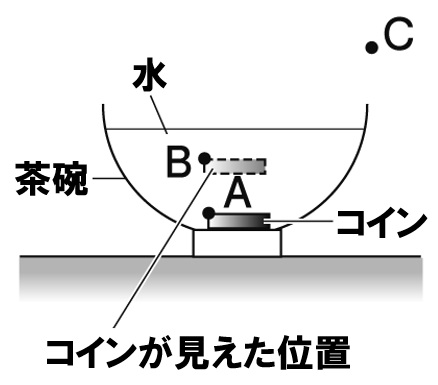

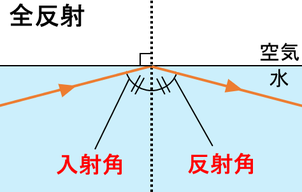

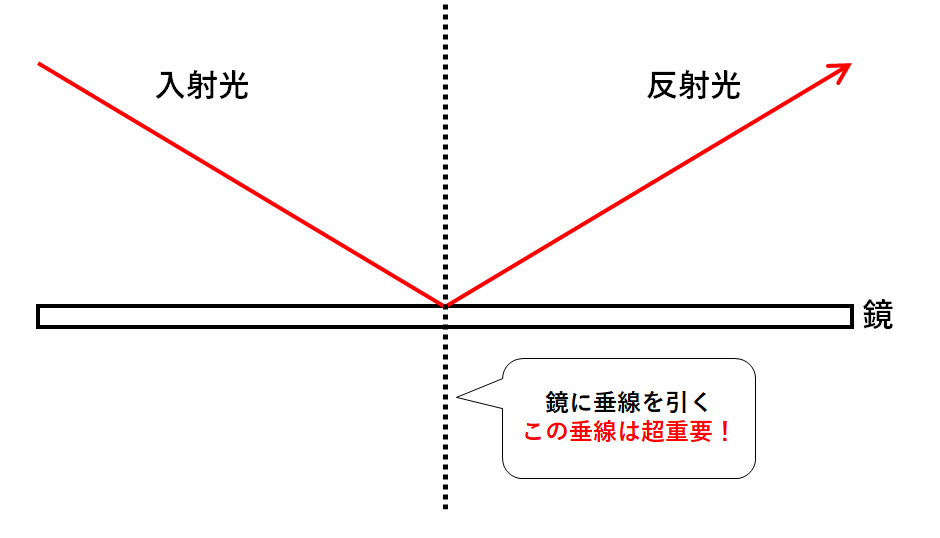

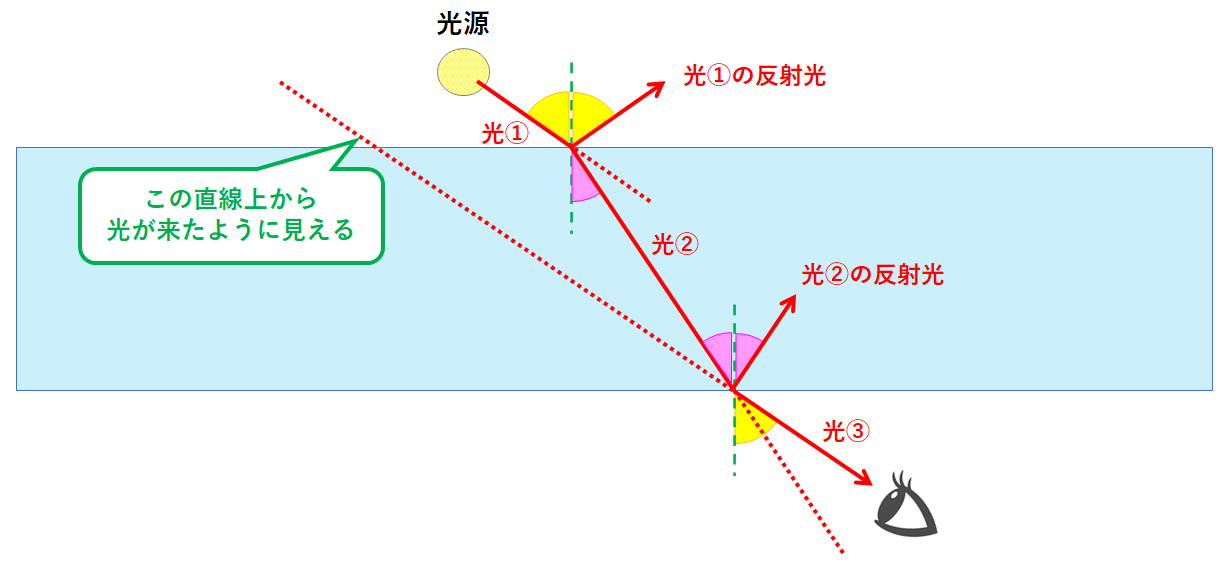

教科書 新版 理科の世界1 大日本図書, 単元 光の性質,音の性質, 「苦手な理科を克服する為にまとめたノートです。」, 学年 中学1年生, キーワード 光 音中学理科:光の性質、凸レンズ(基礎) 1.光の性質 ①光の直進 ・光源を出た光がまっすぐに進むこと ②光の反射 ・入射角=反射角となる ↓図:光の反射 ③光の屈折 ・光が種類の違う物質に進むとき、その境界面で光が折れ曲がること光の性質を生か したアイデアグ ッズを考えよう。 どんな光の性質 を生かしている のか説明しよう。 学習を通してわか った、光の性質を 利用しよう。 お互いの遊びを試し てみよう。どんな光 を生かしてい るかわかるかな? 上手に光を集めれば、調理

物を見るために必要な 光 の性質ってどんなもの 理科の授業をふりかえる

理科光の性質

理科光の性質- 光の性質 光の性質のポイントと練習問題です。 作図問題が出題されることも多いので、ポイントを理解して、問題演習をしてみましょう。 覚えること 1光の進み方 光が空気・水・ガラス・真空の中を進むとき光は直進する。第1学年 組 理科学習指導案 指導者 1 単元名 身のまわりの現象 第1章「光の世界」 2 単元の目標 光の反射・屈折,凸レンズの働きに関する事物・現象に進んで関わり,それらを科学的に探究し

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

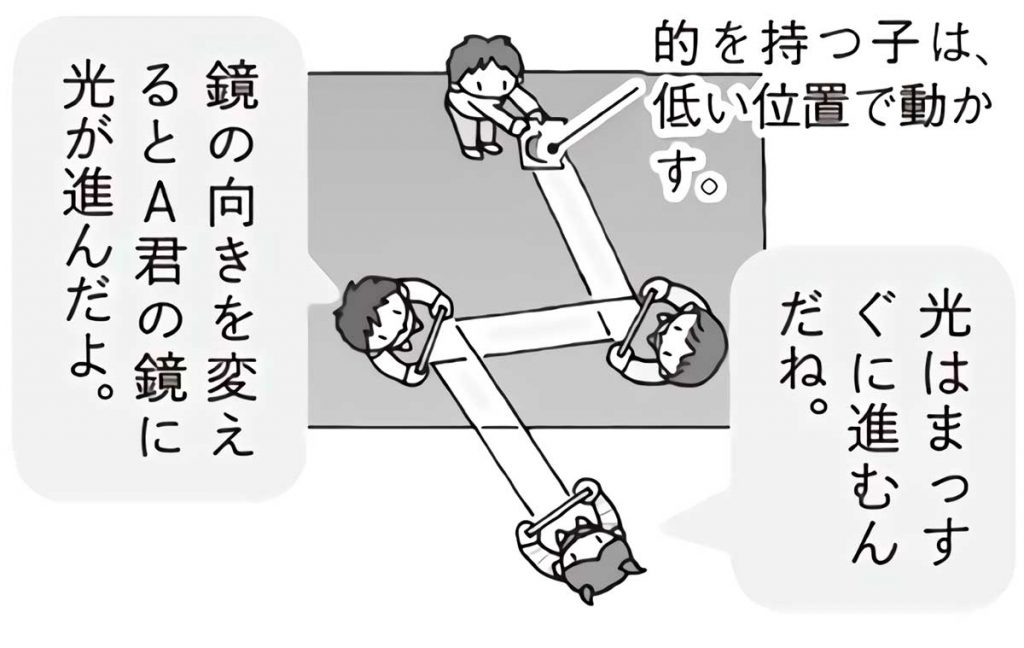

第1学年 理科学習指導案 展開場所 第2理科室 1 単元名 光の性質 2 単元について (1)単元観 本単元では,光に関係する身近な現象を通して,光が水や鏡などの境界面で反射,屈折するときの光は,空気中,水中,ガラス中など同一物質の中を( ② )に進む性質があり,これを光の( ③ ) といいます。 ②()③() 非常に細い光は, の性質から直線のように考えられるため,( ④ )といいてて光のリレーをする。 ・光の性質をまとめる。 4 日光を反射させた光を集める 光を集めたり、重ね と、明るさはどのように変わる 合わせたりすると、明 本 か調べる。 るさが変わることを考 ・光を当てた部分の明るさはど えることができる。

光の性質 光の性質やはたらきを理解させるための教材づくりと,それらの原理を体験的に理解させる指導方 法を紹介する。 鏡とビー玉で万華鏡をつくる。 同じ模様がたくさんくり返された不思議な模様が見える。 光がビー玉で屈折し, 。理科学習指導案(1年3組) 1 単 元 光の性質 2 単元設定の理由 (1) 教材観 ①学習指導要領上の位置付け(身に付けるよう指導する事項) 知識及び技能 (1) ア(ア) ア学習指導案 第3学年 単元名『光と音の性質』 ① 見方 ② 考え方 本単元では,光と音の性質について理解を深めていくために,主に自然事象との出会いを通して,主体的

FdData 中間期末:中学理科1 年:光 この実験から,光のどんな性質がわかるか。「光が~する性質」という形で答えよ。 解答欄 (1) (2) 解答(1) ビーカーの中に線香のけむりを入れる。 (2) 光が直進する性質。光と音 音の性質 音の性質についてのプレゼン及び学習ノート oto_notedoc (808KB) otoppt (1MB) 身近な物理現象 光と音 音の性質 コンピュータを使って音の波形を調べることで、音の大きさと振幅、音の高さと振動数の関係を見出すことができる。 otopdf (37KB)第1学年*組理科学習指導案 指導者教諭大槻峻史 H29研修センター長期研修 1単元名身近な物理現象(光の性質) 2単元の目標 光による身近な現象に関心をもち,光の反射や屈折などの事象を日常生活と関連付けてみよう とする。

凸レンズと像 無料で使える中学学習プリント

光の性質と働き 小5理科 偏差値45からの中学受験

理科3年 ふしぎだいすき きらり!もっと光を 鏡や虫めがねを使って、日光を反射させたり集めてみる。光は直進する性質があることや、光を集めると物の明るさや暖かさが変わることを知る。光の分解じっけん 虹って作れるの? 虹を作ったり、光を分解する分光を体験してみましょう。 虹を作ってみよう むずかしさレベル 2 懐中電灯で円形の虹 むずかしさレベル 2 かんたん分光器を作ろう(CD編) むずかしさレベル 2 かんたん分光器を作ろう光の性質 物理 理科 問題 1⃣ 右図のア〜カから、入射角、反射角、屈折角の場所をそれぞれ選べ。 2⃣右図にア〜オで表された人のうち、鏡に映ったアの姿を見ることができるのは誰か、作図によって求めよ。 3⃣次の図①〜④で適切な光の進み方を選べ

完全図解 入射角と反射角が等しい 光の反射の法則 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

理科(科学技術と人間)放射線の性質と利用、 「エネルギーの選択(比熱、温暖化)」 注:「」内が追加内容 4.小学校3年生「光の性質」 本実践で扱う内容は中学校1年生で行なわれ る単元「光と音」につながる内容であり、電磁波 概念の基礎になり得る光の性質(理科実験 指導案) この実践は文部科学省から許可を得て、文部科学省ホームページ上の「小学校理科の観察,実験の手引き」を掲載させていただいております。 ここから指導案もダウンロードできます。 添付ファイル (PDF568KB)光と音 ここでは 光 (ひかり) (英語 light)と 音 (おと) (英語 sound)について扱う。 光と音は全く異なった現象に見えるが、実際にはこれらは多くの共通した性質を持っている。

中1理科 光の世界 第2回 反射した光の進み方 Youtube

中1理科基本問題集 単元3身近な物理現象 物理分野

光の性質について興味・関心をもって追究する活動を通して,光の明るさや暖かさの違いを比較する能力を育てると ともに,それらについての関係の理解を図り,光の性質についての見方や考え方をもつことができるようにする。 2 単元の内容(2) @ ␅ ʂɓ Ƃ @ @ @ @ B @ o ␅ ʂɓ ƂFdData 高校入試:中学理科1 年:光の性質 物の見え方/光の反射/鏡/光の屈折/光の全反射/屈折による見え方/ 凸レンズの焦点と光の進み方 /スクリーンに映る実像/凸レンズによってできる虚像/ 物体の位置を変えたとき/

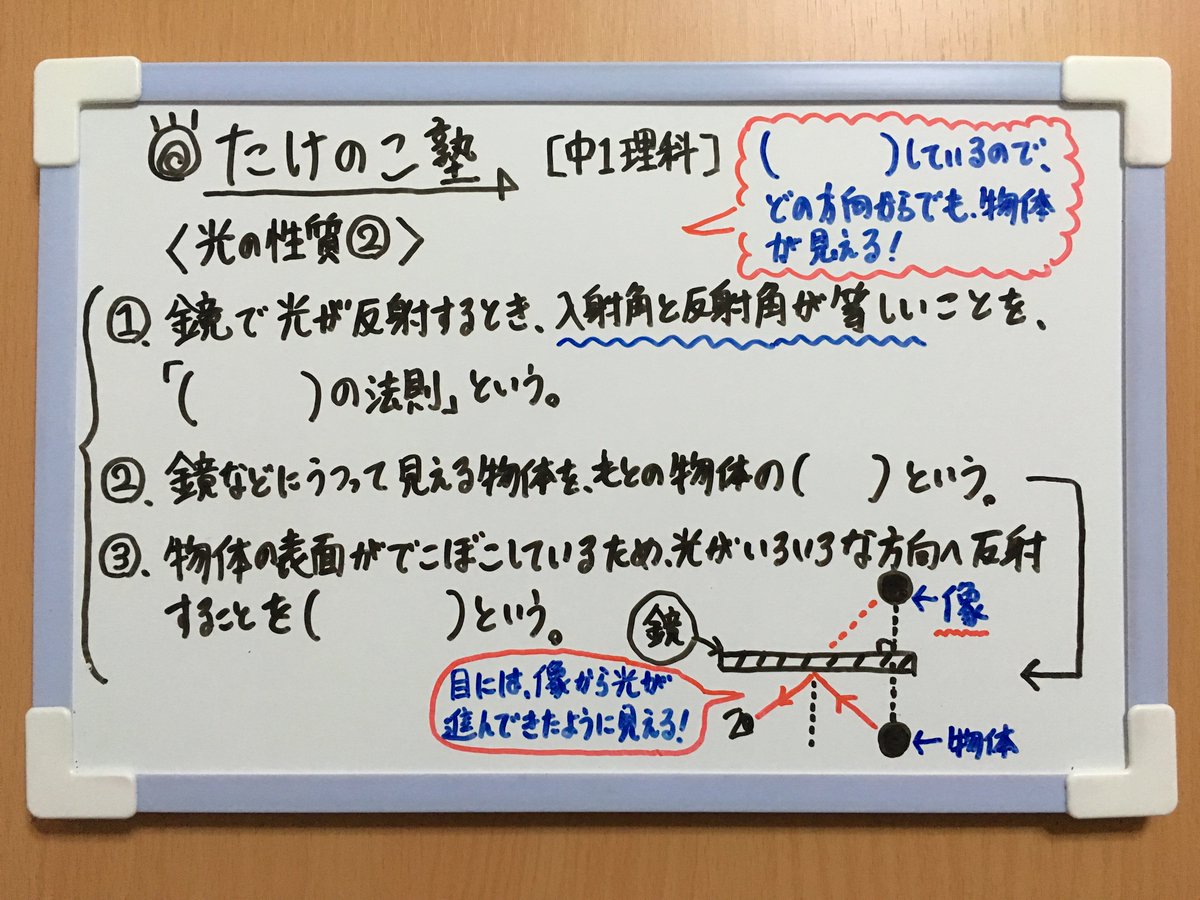

ট ইট র たけのこ塾 中1理科 今回は 光の性質 についての問題です 内容は以下の通りです 反射の法則 像 乱反射 光が乱反射しているので どの方向からでも物体を見ることができる 勉強垢 中1 理科 物理

理科 光の性質と作図 なるほどの素

中学校理科1 単元2 光・音・力 教育出版 光の直進光がまっすぐに進むことを( ア )という。 いっぱんに,光は一様な物質中において( イ )する。 光の反射物体に当たった光が,その物体の表面では ね返る現象を( ウ )という。小学校理科の観察,実験の手引き 第3学年a(3) 光の性質 (pdf591kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第3学年a(4) 磁石の性質 (pdf647kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第3学年a(5) 電気の通り道 (pdf553kb) 中1理科の光の性質について まとめました 光の反射、光の屈折、凸レンズ などです。 誤字脱字や、みづらかったら すみません 光の性質 このノートが参考になったら、著者をフォローをしませんか? 気軽に新しいノートをチェックすることができ

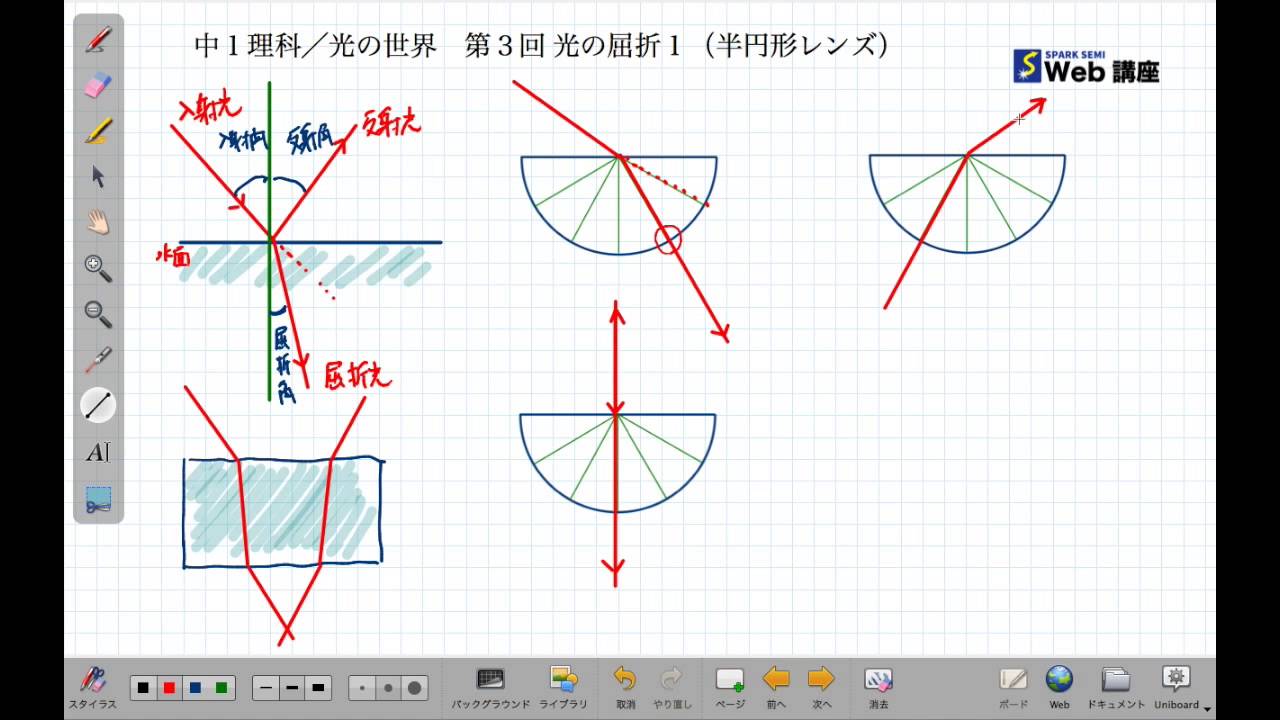

中1理科 光の世界 第3回 光の屈折1 半円形レンズ Youtube

中1理科 光の性質 光の屈折の問題が解ける たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

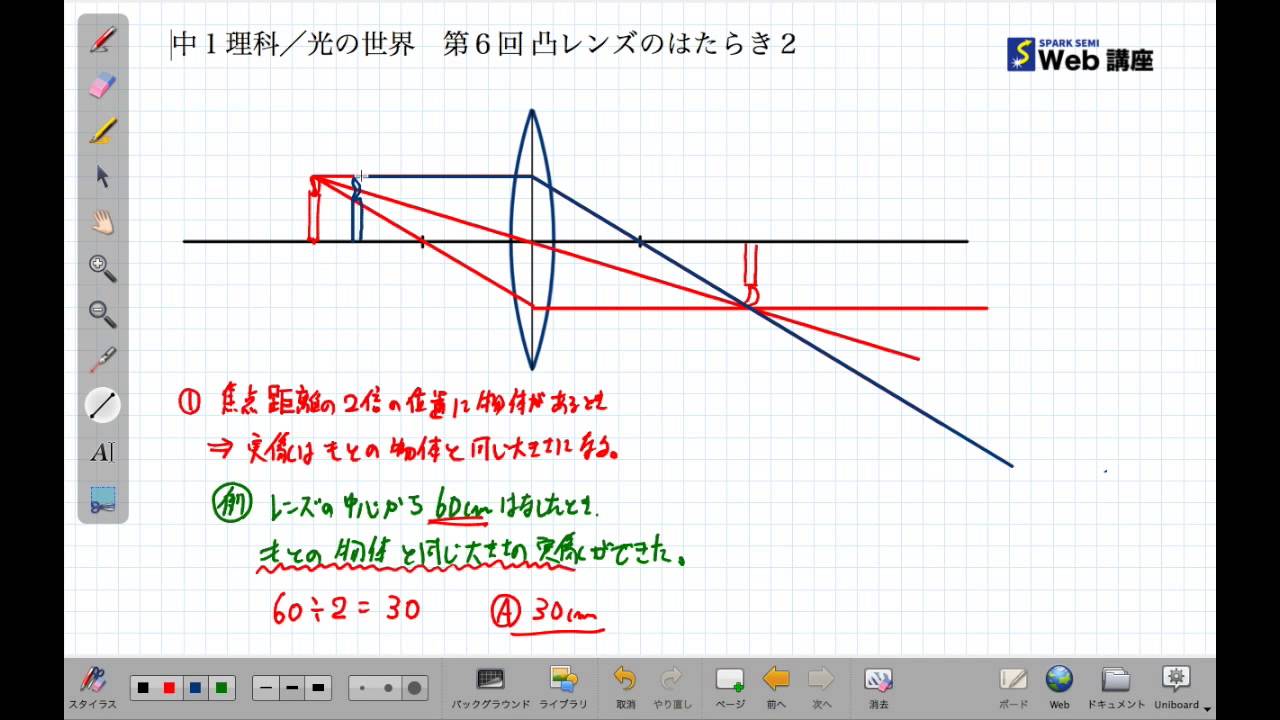

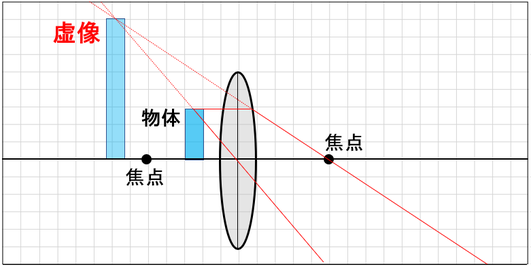

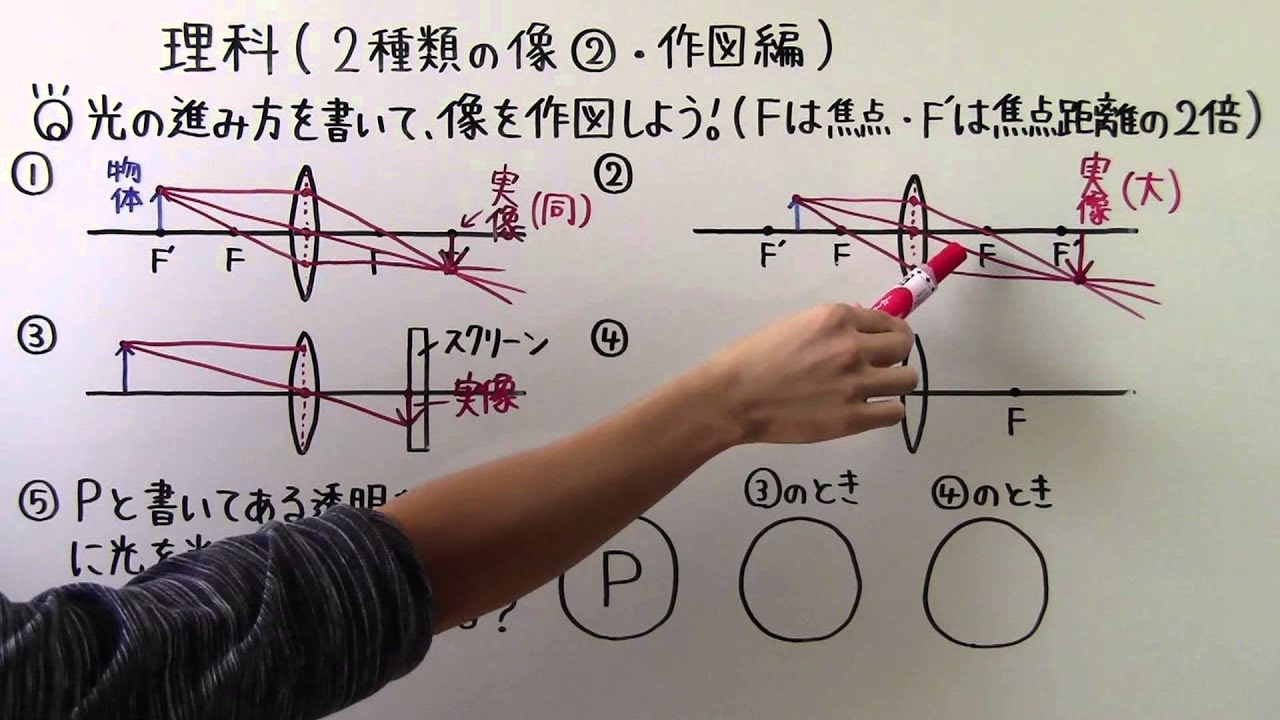

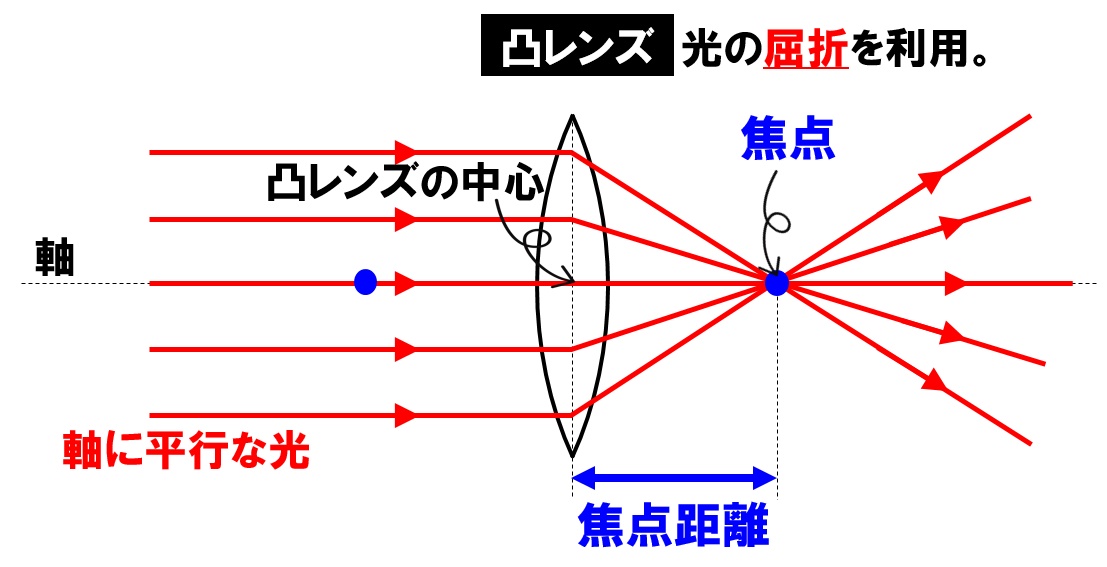

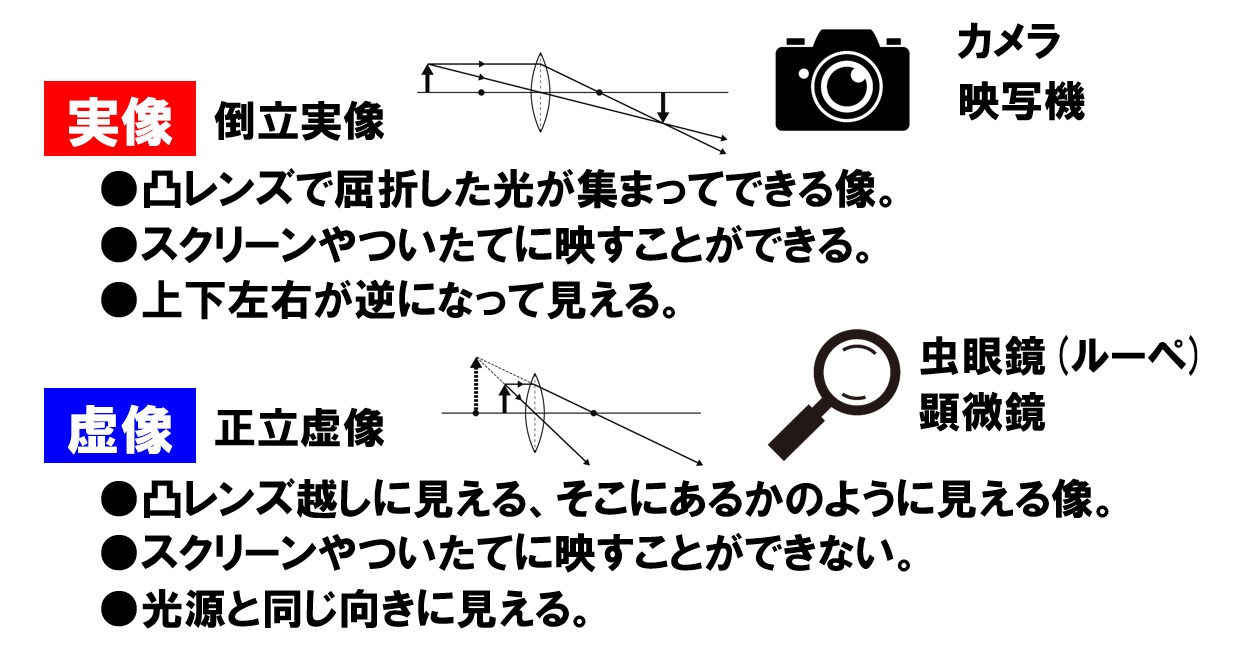

・物質中を光が進むようすから、光が直進することを知る。 ・光の反射の実験を行い、光が物質の境界面で反射するときの規則性を見いだす。 ・光の屈折の実験を行い、光が水やガラスなどの物質の境界面で屈折するときの規則性を見いだす。 ・凸レンズのはたらきについての実験を行い凸レンズの性質 虫眼鏡など、ふちより中央の部分が厚くなっているレンズを凸レンズという。 凸レンズに正面から太陽光のような 平行な光をあてると光は屈折して1点にあつまる。 この点を 焦点 という。 光軸 焦点 ※光軸・・・ 凸レンズの中央を通り、 レンズの面に垂直な直線を光軸という。Hello School 中学理科(ハロ理科) No1 光の性質 インターネット上で中学校の理科が勉強できるよ♪ ノートに理解しながら写して、一通り終えたら練習問題で実力を定着させていこうね♪ 1光の進み方

中1理科 光の性質 中学生 理科のノート Clear

光の性質について 中1理科 光の性質の単元が全くわかりま Yahoo 知恵袋

中学理科まとめ 1年物理 1 光の性質 塾長の講義とつぶやき

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

小3理科 太陽の光をしらべよう 指導アイデア みんなの教育技術

中1理科基本問題集 単元3身近な物理現象 物理分野

光の反射の法則 はどんな法則 光の性質を科学館職員が解説 ページ 2 3 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

Catatan Tentang 1年理科 光の性質 重力 植物の仲間 Junior Clear

Q Tbn And9gcqyd4mxnlv7ysg Fj1z8 Wdtednaqdi49tmdcvvoqi Usqp Cau

中1理科 光の反射と屈折まとめと問題

中学1年生 理科 光の反射 屈折 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

中1 物理 1 5 ガラスを通して見たときの像のずれ Youtube

フェルマーの原理 光の真の性質を学び 溺れた人を助け出せ Menon Network

中1理科 光の性質 光の反射が10分で理解できる たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

中1 理科 光の性質まとめノート 中学生 理科のノート Clear

実験1 光の3原色 1年理科 物理学 Takaの授業記録12

小学校3年理科 4 1 2 光の直進 反射 くっ折 Cmovie 教育に特化した無料動画サイト シームービー オンライン学習サイト

定期テスト対策問題 光の反射 屈折 Examee

中1物理 光の反射 中学理科 ポイントまとめと整理

たけのこ塾 Pe Twitter 中1理科 今回は 光の性質 についての問題です 内容は以下の通りです 光の屈折 屈折光 屈折角 光が屈折するとき その一部は境界面で反射する 勉強垢 中1 理科 物理

光の屈折の例 塾の質問箱

中学理科1年 身のまわりの現象 光の世界 光の性質 確認問題1 あんのん塾

凸レンズを通る光の進み方 塾の質問箱

理科 光の性質 中学生 理科のノート Clear

中1物理 光の反射 中学理科 ポイントまとめと整理

光の直進 反射が読むだけでわかる 中学理科の苦手解決サイト さわにい の解説

中1理科 全反射とは 全反射のしくみ 具体例 映像授業のtry It トライイット

光の性質 進み方 反射 屈折 像 凸レンズ 中学理科 Yattoke 小 中学生の学習サイト

光の性質 の問題のわからないを5分で解決 映像授業のtry It トライイット

中1 理科 中1 35 光の進み方 Youtube

たけのこ塾 Twitterissa 中1理科 今回は 光の性質 についての問題です 光が空気から 水やガラスに進むとき 入射角 屈折角 光が水やガラスから 空気に進むとき 入射角 屈折角 勉強垢 中1 理科 物理

ドリルズ 小学3年生 理科 の無料学習プリント光の性質の問題

1

中1理科 音の速さ 映像授業のtry It トライイット

中1理科 光の性質のポイントと練習問題 Atstudier

中学1年生の理科の学習ポイント 今すぐニガテを克服しよう 家庭教師ジャニアス

中学受験理科講座 光の性質

光の性質 Hello School 中学理科 ハロ理科 No 1

中1理科 光の世界 第6回 凸レンズのはたらき2 Youtube

中1理科 光の入射角と屈折角 練習編1 映像授業のtry It トライイット

ม 1 โน ตของ 中1理科 光の進み方と凸レンズ ช น Junior Clear

中学1年生 理科 光の反射 屈折 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

光の進み方 3分でわかる 光源 光の反射 光の直進とは Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

ドリルズ 小学3年生 理科 の無料学習プリント光で遊ぼう

Http Www Ricen Hokkaido C Ed Jp Action Cabinet Action Main Download Block Id 1630 Room Id 1 Cabinet Id 13 File Id 1666 Upload Id 28

中1理科 光の性質 光の屈折の問題が解ける たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

Q Tbn And9gcsrb Cux Outetaornoojpctwniwv4kjdbua7smxgobx8 Ftvsy Usqp Cau

中学 理科 光 中学 理科 光 導入

中1理科 光の性質 凸レンズの作図と像がわかる たけのこ塾 勉強が苦手な中学生のやる気をのばす

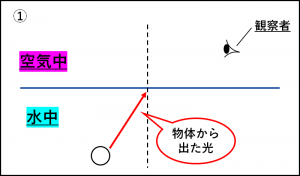

光の屈折が読むだけでわかる 中学理科の苦手解決サイト さわにい の解説

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

光の屈折の法則 3分でわかる 入射角と屈折角の関係の覚え方 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

光 音 力 圧力 全身を鏡に映すときに必要な鏡の大きさ 中学理科 定期テスト対策サイト

光の性質 理科実験 指導案 理科の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材

光 音 力 圧力 光の反射の作図の方法 中学生からの勉強質問 理科 進研ゼミ中学講座

中1理科 光の反射 光の屈折のポイント Examee

中学理科1年 身のまわりの現象 光の世界 光の性質 確認テスト2 解答 あんのん塾

光

私の実践 私の工夫 理科 おもしろそうだ やってみたい を引き出し 主体的な問題解決する子どもをめざして 啓林館

光の反射 光の屈折 中学理科 1年 1分野 身近な物理現象1 Youtube

物を見るために必要な 光 の性質ってどんなもの 理科の授業をふりかえる

光

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

中1理科 光の反射と屈折 屈折の方向や作図問題 Pikuu

中1物理 いろいろな反射 中学理科 ポイントまとめと整理

中1 理科 中1 36 光の進み方 Youtube

台形のレンズに光が入ると 中学理科 By かたくり工務店 マナペディア

中1理科 光の3性質 映像授業のtry It トライイット

光の性質 理科実験 指導案 理科の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材

お風呂の中で手の長さが違って見えるのはなぜ 光の屈折 理科の授業をふりかえる

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

中学1年生 理科 光の反射 屈折 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

光の性質 理科実験 指導案 理科の学習指導案 授業案 教材 Edupedia エデュペディア 小学校 学習指導案 授業案 教材

中1 理科 中1 40 2種類の像 作図編 Youtube

中1理科 光の反射と光の屈折のポイント

光の性質 の勉強法のわからないを5分で解決 映像授業のtry It トライイット

中1物理 光の反射 中学理科 ポイントまとめと整理

ม 1 โน ตของ 光の性質 ช น Junior High理科 Clear

中学理科 光の反射の法則 入射角と反射角 偏差値40プログラマー

中1理科 光と音 テスト対策問題 Examee

中学理科 光の性質 凸レンズ 基礎 教科の学習

1

5分でわかる実像と虚像の違い 実験方法に焦点を当てて理系学生ライターがわかりやすく解説 ページ 2 3 Study Z ドラゴン桜と学ぶwebマガジン

中1物理 光の反射 中学理科 ポイントまとめと整理

中学1年生 理科 光の反射 屈折 練習問題プリント 無料ダウンロード 印刷 ちびむすドリル 中学生

中1理科基本問題集 単元3身近な物理現象 物理分野

中1物理 いろいろな光の屈折 中学理科 ポイントまとめと整理

中1理科 凸レンズの作図 実像と虚像の書き方 Pikuu

光の性質 無料で使える中学学習プリント

光の屈折が読むだけでわかる 中学理科の苦手解決サイト さわにい の解説

中1 光の性質まとめ 中学生 理科のノート Clear

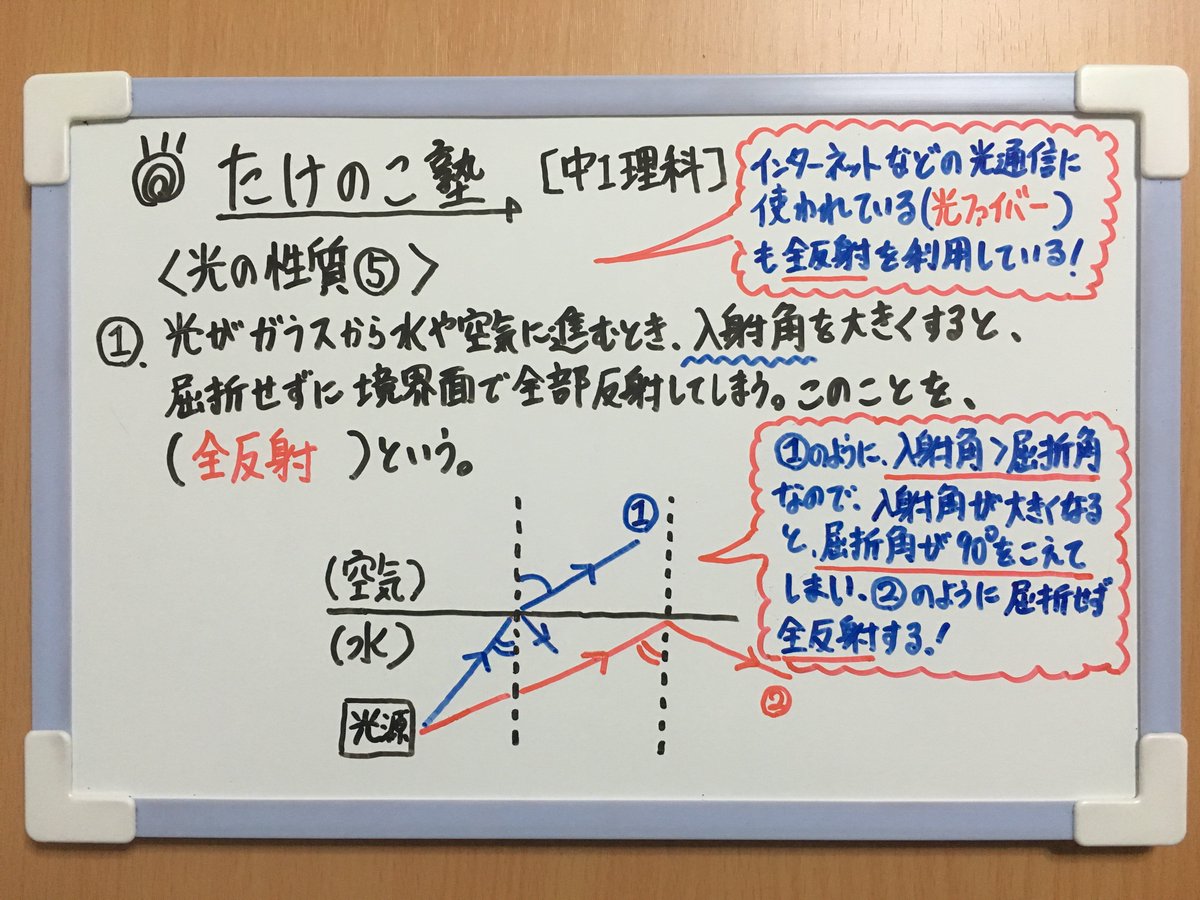

たけのこ塾 على تويتر 中1理科 今回は 光の性質 についての問題です 光が水やガラスから空気に進むとき 入射角が大きくなると 屈折せず全反射する インターネットの光通信で使われる光ファイバーは 全反射を利用している 勉強垢 中1 理科 物理

中1理科 実像と虚像 凸レンズとの位置関係や大きさ Pikuu

0 件のコメント:

コメントを投稿